加藤泰史編『問いとしての尊厳概念』法政大学出版局が刊行されました。

2024年3月19日

第Ⅰ部 原理的考察

1 看護倫理学と「高齢者の尊厳」の問題・序説(加藤泰史)

2 批判の根拠──社会的正当化秩序における人権概念について(ライナー・フォアスト/桐原隆弘゠訳)

3 尊厳へのケイパビリティと公共的相互性(後藤玲子)

4 人間の尊厳はくるむようにして守られる(品川哲彦)

5 「尊厳」概念の不確定性をめぐって(宇佐美公生)

6 被造物の尊厳──比較衡量可能な内在的価値の可能性(岩佐宣明)

7 尊厳の崇高論──崇高としての尊厳と価値の問題(高木駿)

第Ⅱ部 欧米圏の概念史的考察

1 プラトンにおける「魂の尊厳」(齊藤安潔)

2 カントにおける尊厳と教育(ヨハネス・ギージンガー/柳橋晃・片山勝茂゠訳)

3 ハイデガーは人間にいかなる尊厳を見出しているのか?(森永駿)

4 人間の尊厳とは、権利をもつ権利である──誤解されてきたボン基本法のメッセージ(クリストフ・エンダース/吉田量彦゠訳)

5 一九四五年以後の人間の尊厳──人権史における一つの激変がもたらした、さまざまな帰結について(アルント・ポルマン/吉田量彦゠訳)

第Ⅲ部 非欧米圏の概念史的考察

1 生まれてこないものの尊厳──仏教と反出生主義(前川健一)

2 グローバル化萌芽期における霊魂の不滅に関する言説をめぐって(武田祐樹)

3 日本の近代化における女性の尊厳意識への目覚め(上原麻有子)

4 関係概念としての〈尊厳〉──『ひかりごけ』と『バートルビー』における〈食〉と〈生〉の共振をめぐって(ギブソン松井佳子)

5 春秋学の微辞と中華の復興(小島毅)

6 儒教的表現意識と個の表白──「詩言志」理解の変化をめぐって(牧角悦子)

7 中国古典哲学における人間の尊厳の観念──儒教思想の再構成(張千帆/高畑祐人゠訳)

8 オスマン社会における「尊厳」(小松香織)

◎参考資料「尊厳概念のグローバルスタンダードの構築に向けた理論的・概念史的・比較文化的研究」活動記録(齊藤安潔・小倉康寛・森永駿・加藤泰史゠編)

編者後書き それでもなお、「尊厳ある社会」の構築に向けて(加藤泰史)

執筆者・訳者紹介

小林道徳『生成流転の哲学ー人生と世界を考える』ミネルヴァ書房、が刊行されました。

2024年3月14日

宇宙、時間・空間、人類、芸術など、多方面にわたって考察した論考集である。各章は、著者六十年の哲学研究に裏付けされた深い洞察から、「反するものが相互に補い合って、生成が起きる」という古くて新しい世界観を打出している。「生きていること」の理解のために必要な「教養としての哲学」を提示する。

髙谷掌子『「私と汝」の教育人間学 西田哲学への往還』京都大学出版会、2024年3月。定価5,200円+税

〈著者紹介〉

主要業績

博士論文「西田幾多郎「私と汝」論の生成と発展――汝との応答を通した〈自覚の始まり〉」(京都大学大学院教育学研究科、2022年)。「「永遠の今」において隣人を愛する――『無の自覚的限定』における西田とアウグスティヌス」(『西田哲学会年報』、2020年)。Historical Nature in Nishida and Kimura Motomori: Nature, Culture, and Education in Harmony and Struggle(European Journal of Japanese Philosophy(7),2022).

ポストモダンの行先が模索されるなか、出来事の個別性・一回性を重視する分野として注目される教育人間学。その源流は西田幾多郎の哲学にあった。〈自覚の始まり〉をめぐる西田の「私と汝」の思想を介して、戦前と戦後、哲学と教育学の境を越えた対話と応答を再現。緻密な文献考証に基づき教育人間学の理論的な再構築を行う冒険的試み。

目次

はじめに

序 章 教育人間学から西田哲学への遡上――〈生成の事実〉と〈自覚の事実〉

第一節 京都学派と日本の教育学をめぐる思想史研究

第二節 森教育人間学から西田哲学への問い

第三節 西田哲学における〈自覚の事実〉と田邊による批判

第四節 本書のねらいと構成

第一部 西田哲学における〈自覚の始まり〉――「私と汝」論の内側

第一章 西田哲学における「私と汝」論の位置

第一節 西田哲学の時期区分

第二節 西田哲学の各時期における「自覚」概念

第三節 「私と汝」論の研究史

第四節 本書の課題と焦点

第二章 愛と悲哀――西田哲学の情意的なるもの

第一節 「愛」と「純粋感情」――初期・前期西田哲学の情意的なるもの

第二節 「自覚」における「自愛」――中期西田哲学の情意的なるもの

第三節 「情意的自覚の事実」――田邊からの批判以後

第四節 悲哀‐知としての西田哲学

第三章 愛と時――「私と汝」論の問い

第一節 「情意的自覚」への問題提起――アウグスティヌスと田邊の論点

第二節 時と愛の関係――「永遠の今の自己限定」としての時と「私と汝」の登場

第三節 「非連続の連続」における自己自身の維持

第四節 「私と汝」論が担う問い

第四章 私と汝――汝との応答を通した〈自覚の始まり〉

第一節 論文「私と汝」における〈自覚の始まり〉

第二節 〈自覚の始まり〉から見た「隣人愛」と「歴史の非合理性」の意義

第三節 「私と汝」論への再批判――木村敏による「絶対の他」解釈を通して

第四節 後期西田哲学への問い

補論 西田哲学の哲学史観――実在の諸相

第一節 古代ギリシャにおける「形相」

第二節 中世哲学における「人格的実在」

第三節 近代科学における「経験的実在」

第四節 「今日」における「歴史的実在」

第五節 哲学史を通して歴史的世界へ

第二部〈自覚の始まり〉を伝えること――「私と汝」論をめぐる応答

第五章 西田哲学における形成作用としての教育――自覚への近似

第一節 教育学における「形成」概念と制作の比喩

第二節 教育学論文までの西田哲学における「形成作用」の意義

第三節 教育学論文における「形成作用」の意義

第四節 戦略としての〈教育=一種の形成作用〉

第六章 自由意志をめぐる西田と木村の応答――〈自覚の始まり〉を示すこと

第一節 木村の「自由意志」問題と「表現」概念の誕生

第二節 西田からの応答――論文「自愛と他愛及び弁証法」・「自由意志」

第三節 木村からの応答――論文「意志と行為」

第四節 西田からの再応答――論文「教育学について」

第五節 「応答」によって〈自覚の始まり〉を示すこと

第七章 西田と木村の「歴史的自然」――人間の破壊性の自覚

第一節 西田哲学における「自然」と「歴史」と「歴史的自然」

第二節 木村素衞における「表現」と「自然」と「歴史的自然」

第三節 死を含む生命――自然と人間の不調和

第四節 木村から西田へ、西田から木村へ、木村から森への応答

終章 〈自覚の始まり〉の事実――西田哲学から森教育人間学への応答

第一節 本論の振り返り

第二節 西田哲学から森教育人間学への応答

第三節 教育人間学の地盤――〈自覚の始まり〉を跡付けること

あとがき

藤田正勝『日本哲学入門』講談社現代新書が刊行されています。

2024年2月11日

【目次】

場所と光――生命の機

大地の思想家として 思索九四年の原点(小野寺 功 × 三浦 衛)

[補遺一]中国古典、ギリシア哲学、キリスト教 新井奥邃のコスモロジー(三浦 衛)

[補遺二]カタクリの花(小野寺 功)

あとがき

2月25日(日)の哲学カフェ「おとなは遊んじゃダメ?」の申し込みが始まってます。

2024年2月7日

哲学カフェ

定員各10名(要申込・先着順・参加費無料)

進行:髙谷掌子(石川県西田幾多郎記念哲学館研究員)

あそびの森かほっくるで開催 共催/あそびの森かほっくる/申込は哲学館まで

2月25日(日)「おとなは遊んじゃダメ?」

13:30~15:30

※このイベント以外の時間にかほっくる館内で過ごされる場合は別途入館料が必要となります。

知楽市紙芝居ライブラリサイトURL

年末年始の休館のお知らせ(石川県西田幾多郎記念哲学館

2023年12月11日

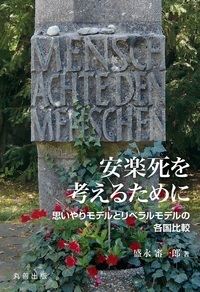

盛永審一郎『安楽死を考えるために 思いやりモデルとリベラルモデルの各国比較』丸善出版、2023年11月、2860円

安楽死法をもつ国が増え〔オランダ(2002)、ベルギー(2002)、ルクセンブルク(2009)、コロンビア(2015)、カナダ(2016)、ニュージーランド(2021)スペイン(2021)等〕、また自死支援を法律で許容する国も増え〔スイス(1942)、アメリカのオレゴン州(1997)などの各州、オーストラリアのビクトリア州 (2019)および各州、ドイツ(2020)、オーストリア(2022)等〕る中、本書では、これらの国の安楽死法の内容を分析することを通じて、安楽死法を基礎づけている「人間の権利」、さらにはその権利の根底にある道徳原則を抽出し世界の「安楽死」の法・原理の鳥瞰図を描き出すことによって、我が国の安楽死法議論へのたいへん有益な情報を提供する。

第1章 オランダの安楽死と法

第2章 オランダ安楽死法と倫理

第3章 安楽死法アトラス――思いやりモデルとリベラルモデル

第4章 子どもの安楽死——非自発的安楽死

資料1 世界の終末期医療の最新データ

資料2 世界の安楽死法の比較表